Thema: Notfallmedizin Exoten: Die Sorge um ungelegte Eier – Legenot beim Reptil

)

Für diesen Blogbeitrag habe ich mit der Reptilientierärztin Anett Dreihaupt über die große Sorge um ungelegte Eier, nämlich über die Legenot

beim Reptil, gesprochen. Anett hat 2020 erfolgreich ihr Studium in Leipzig abgeschlossen. Schon während des Studiums zeigte sie besonderes Interesse an Vögeln und Reptilien und arbeitete als studentische Hilfskraft in der Klinik für Vögel und Reptilien in Leipzig. Diese Arbeit faszinierte Anett so sehr, dass sie direkt nach dem Studium als Doktorandin in der Klinik für Vögel und Reptilien der Universität Leipzig begann. Sie trägt die „Zusatzbezeichnung Reptilien“ und bildet sich derzeit im Rahmen der „Zusatzbezeichnung Zier-, Zoo- und Wildvögel“ weiter. Sie ist sowohl als Stationstierärztin in der Klinik tätig, als auch im Bereich Lehre und Ausbildung der StudentInnen involviert und hält regelmäßig Vorträge in Ihrem Gebiet bei Tagungen und Kongressen.

SG: Welche Symptome sprechen für eine Legenot beim Reptil? Was können die Besitzer beobachten?

AD: Die häufigsten Symptome bei einer Legenot sind langanhaltende Inappetenz, Apathie, Unruhe und Graben ohne Eiablage.

SG: Gibt es Reptilien, die besonders häufig betroffen sind?

AD: Am häufigsten sind natürlich Reptilien betroffen, die in einer schlechten Haltung leben und inadäquat gefüttert und supplementiert werden. Außerdem sind häufig junge Reptilien betroffen, die ihre erste Eiablage oder Eianbildung durchleben und sehr alte Reptilien.

Wir in der Klinik sehen am häufigsten Europäische Landschildkröten und Leopardgeckos mit Legenot.

SG: Welche Ursachen hat die Legenot beim Reptil?

AD: Die häufigsten Ursachen sind mit einer falschen Haltung verbunden. Darunter zählen: ein zu kleines Gehege oder Terrarium, falsches oder zu wenig Bodensubstrat (manche Reptilien benötigen einen tiefen grabfähigen Boden- z.B. Jemenchamäleons), mangelnde Eiablagemöglichkeit (lockere Erde bei z.B. Schildkröten), fehlende UVB-Beleuchtung bei sonnenliebenden Reptilien oder eine falsche Besatzdichte (häufig zu viele Männchen, die mit Weibchen zusammenleben, dies kann zu Stress bei der Eiablage führen).

Eine weitere Ursache stellt eine falsche Fütterung dar. Zu energiereiches Futter, zu häufige Fütterung oder inadäquate und nicht artgerechtes Futter führt häufig zu Adipositas. Daraus können sich wiederum Organerkrankungen entwickeln, was wiederum zu einer Legenot führen kann.

Außerdem stellt ein Kalziummangel, aufgrund fehlender oder unzureichender Supplementierung eine entscheidende und ebenfalls sehr häufige Ursache dar.

Zudem kann eine Schwächung des Tieres aufgrund einer anderen Grunderkrankung ursächlich sein.

SG: Ich habe aufgrund des Vorberichts den Verdacht einer Legenot. Wie diagnostiziere ich eine Legenot beim Reptil richtig?

AD: Zunächst muss man zwischen zwei Arten der Legenot unterscheiden. Es gibt die postovulatorische Legenot und präovulatorische Legenot.

Zu der postovulatorischen Legenot zählt die klassische Legenot, in der die Eiablage gestört ist. Wenn man im Röntgen Eier sieht, muss es nicht immer gleich eine Legenot sein. Ich erlebe einige Besitzer:innen in der Sprechstunde, die sehr ängstlich und überbesorgt sind. Sie kommen nicht selten während einer normalen Legephase zu mir in die Sprechstunde. Solange der Allgemeinzustand und die Futteraufnahme in Ordnung sind, muss man den Tieren lediglich Ruhe und Kalzium geben. Und meist entwickeln sie dann ganz normal ihre Eier. Außerdem muss man bedenken, das häufig physiologisch während der Eiablage die Futteraufnahme eingestellt wird.

Eine Legenot erkenne ich an einer lang ausbleibenden Futteraufnahme, Apathie, mehrfaches Graben ohne Erfolg, Erschöpfung und hohen Gewichtsabnahme. Des Weiteren besteht natürlich eine Legenot, wenn die Eier im Röntgen frakturiert sein sollten, zu groß sind oder ein Legedarm- oder Kloakenvorfall bestehen sollte.

Da wir in der Klinik öfters Überweisungen bekommen, ist es sehr wichtig darauf zu achten, dass bei der Röntgenuntersuchung IMMER mind. 2 Ebenen erstellt werden müssen. Mit nur einer ventrodorsalen Aufnahme kann man keine adäquate Beurteilung der Eier vornehmen!

Wenn man Eier in der Röntgenuntersuchung bei Schildkröten sieht, sollte man sie auch stets einmal ausmessen und schauen, ob die Eier auch physiologisch durch das Becken und den Panzer passen. Leider hatte ich schon einen Fall erleben müssen, bei dem eine weibliche Schildkröte eine Legenot aufgrund eines zu großen Eies vor dem Becken hatte (es hätte nicht durch das Becken und den Panzer normal abgelegt werden können). In der Haustierarztpraxis wurde nur eine Röntgenebene erstellt und daraufhin über 2 Wochen in Abständen Oxytocin gespritzt. Nach 3 Wochen wurde sie zu uns überwiesen und die Schildkröte war kurz vor der Bewusstlosigkeit. Hier hätte man viel früher überweisen müssen oder gar die Oxytocingabe nicht anwenden dürfen. Hier war eine Operation nötig.

Zu beachten ist auch, dass nicht bei jeder Reptilienart die Eier im Röntgen gut sichtbar sind. Beispielsweise Schlangen legen weichschalige Eier. Hier ist eine Ultraschalluntersuchung oft ratsamer.

Eine weitere diagnostische Möglichkeit ist eine Blutuntersuchung um den Kalziumspiegel und die Organwerte zu evaluieren.

Bei der präovulatorischen Legenot sind noch nicht die Eier das Problem, sondern der Prozess vor der Eianbildung. Es kann zu einer Follikelstase kommen, bei der sich immer mehr Follikel anbilden, jedoch keine Eier entstehen. Hier ist eine Ultraschall- oder CT-Untersuchung nötig. Eine genaue Diagnose dieses Krankheitsbildes ist jedoch oftmals nicht immer einfach. Hier sollte man stets den klinischen Zustand, die bildgebende Diagnostik und eine Blutuntersuchung zusammen auswerten.

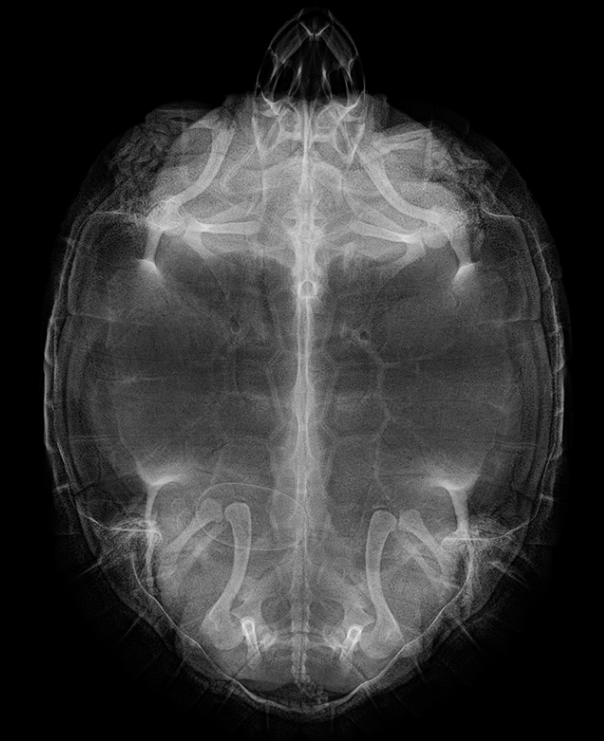

Abbildung 1: Dorsoventrale Aufnahme einer 13 Jahre alten Griechischen Landschildkröte mit 5 homogen beschalten Eiern. Sekundärbefund, da diese Schildkröte bei uns länger stationär behandelt wurde aufgrund einer schweren Hautinfektion. (Bildquelle: Klinik für Vögel und Reptilien Leipzig, Universität Leipzig)

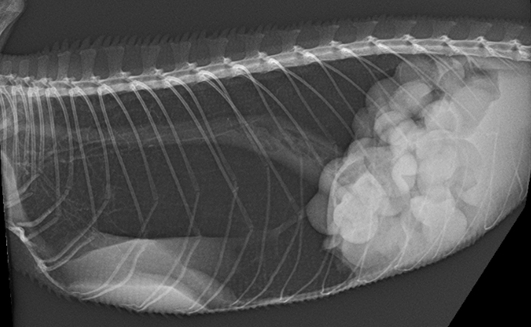

Abbildung 2: Laterolaterale Aufnahme einer 13 Jahre alten Griechischen Landschildkröte mit 5 homogen beschalten Eiern. Sekundärbefund, da diese Schildkröte bei uns länger stationär behandelt wurde aufgrund einer schweren Hautinfektion. (Bildquelle: Klinik für Vögel und Reptilien Leipzig, Universität Leipzig)

Abbildung 3: Dorsoventrale Aufnahme einer 35 Jahre alten Rotwangenschmuckschildkröte mit einem homogen schlecht kalzifiziertem Ei. (Bildquelle: Klinik für Vögel und Reptilien Leipzig, Universität Leipzig)

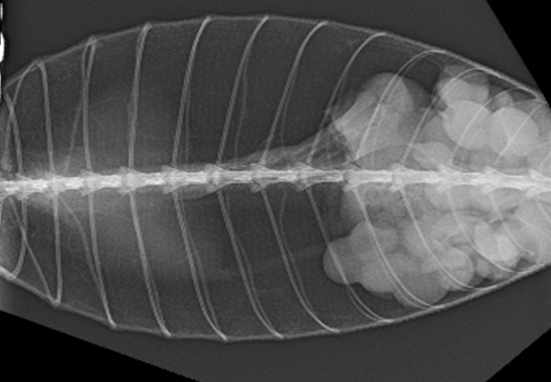

Abbildung 4: Laterolateral Aufnahme eines 5 Jahre alten Jemenchamäleons mit rundlichen Strukturen im caudalen Abdomen (Ovarien mit Follikel, Follikelstase). (Bildquelle: Klinik für Vögel und Reptilien Leipzig, Universität Leipzig)

Abbildung 5: Ventrodorsale Aufnahme eines 5 Jahre alten Jemenchamäleons mit rundlichen Strukturen im caudalen Abdomen (Ovarien mit Follikel, Follikelstase). (Bildquelle: Klinik für Vögel und Reptilien Leipzig, Universität Leipzig)

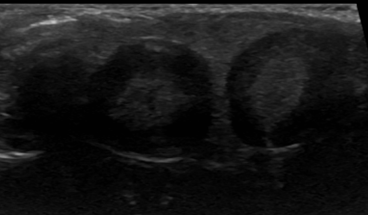

Abbildung 6: Ultraschalluntersuchung eines 5 Jahre alten Jemenchamäleons. Zugang von dem Becken, lateral vertikal. Zu sehen sind zwei Follikel. (Bildquelle: Klinik für Vögel und Reptilien Leipzig, Universität Leipzig)

Abbildung 7: Dorsoventrale Aufnahme einer Griechischen Landschildkröte mit Legedarmvorfall, frakturiertem Ei und reduzierten Knochendichte aufgrund MBD. (Bildquelle: Klinik für Vögel und Reptilien Leipzig, Universität Leipzig)

SG: Wie sieht die korrekte Behandlung aus? Wie ist die Prognose?

AD: Nach einer bildgebenden Diagnostik und ausführlichen Anamnese und klinischer Untersuchung muss man dann die mögliche Therapie einleiten.

Sollten die Eier frakturiert sein, ein Prolaps bestehen, das Reptil schon länger in der Legephase stecken und apathisch sein oder ein zu großes Ei vor dem Becken liegen (was nicht physiologisch den Weg nach draußen findet) ist immer eine Operation notwendig. Bei einer Legenot-Operation empfehlen wir häufig (wenn es kein Zuchttier ist) auch immer eine Ovarektomie, um eine folgende Legenot vorzubeugen.

Sollten die Eier intakt sein, sie theoretisch physiologisch durch das Becken passen und das Reptil noch munter und fit sein, so reicht oftmals nur eine täglich Kalziumgabe. Dies kann übers Futter erfolgen oder durch Injektion.

Wenn das Reptil schon länger in der Legephase sein sollte und es apathisch und schwach ist, kann man bei Schildröten die Eiablage mittels dem Hormon Oxytocin einleiten. Hier ist jedoch eine vorhergehende Kalziumapplikation für ein Erfolg notwendig. Jedoch ist zu beachten, dass durch die hormonelle Einleitung die Eier im schlimmsten Fall auch in den Harnsack rutschen können. Wenn dies passiert ist oftmals eine Operation notwendig, um das Ei aus dem Harnsack heraus zu bekommen.

Bei Echsen und Schlangen hat das Oxytocin keine Wirkung, hier ist dann häufig eine Operation notwendig.

Bei einer Follikelstase ist immer eine Operation mit vollständiger Ovarektomie notwendig.

SG: Wie hoch ist die Rezidivrate? Was kann prophylaktisch getan werden?

AD: Die Rezidivrate ist sehr hoch, deshalb empfehlen wir bei einer Operation oftmals eine Ovarektomie. Außerdem ist eine Anpassung der Haltung und Fütterung zwingend notwendig. Prophylaktisch ist während und vor der Eiablage Ruhe, die Schaffung eines geeigneten Eiablagaplatzes und Kalziumsupplementierung wichtig.

Zum Weiterlesen:

[1] Baines FM. Lighting. In: Doneley B, Monks D, Johnson R, Carmel B, eds. Reptile Medicine and Surgery in Clinical Practice. Newark: John Wiley & Sons Incorporated; 2017. p. 75–90. doi:10.1002/9781118977705.ch6.

[2] Divers SJ, Stahl SJ, editors. Mader's Reptile and Amphibian Medicine and Surgery. 3rd ed. Missouri: Elsevier; 2019.

[3] Geier T, Kiefer T. Freigehege für Europäische Landschildkröten: Ein Leitfaden für eine naturnahe Haltung im eigenen Garten. 1st ed. Biebertal, Hessen: Kleintierverlag; 2021.

[4] Klaphake E. UV light in reptiles: the latest you should know; 2016.

[5] Kölle P. Die Schildkröte: Heimtier und Patient. 1st ed. Stuttgart: Enke; 2008.

[6] Krautwald-Junghanns ME, Pees M, Reese S, Tully T, editors. Atlas der bildgebenden Diagnostik bei Heimtieren. Hannover: Schlütersche; 2009.

[7] McArthur S, Wilkinson R, Meyer J, editors. Medicine and Surgery of Tortoise and Turtles. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing Ltd; 2004.

[8] Pees M, editor. Leitsymptome bei Reptilien. Stuttgart: Enke; 2015.(Eatwell 2013; Pees 2015; Divers and Stahl 2019; Klaphake 2010; Kumar 2018; Kölle 2008; McArthur et al. 2004; Klaphake 2016; Geier and Kiefer 2021; Baines 2017; Krautwald-Junghanns et al. 2009)